A review on “Sources of Chinese Tradition” by William Theodore De Bary.

В этом кратком ревью я хочу написать моё впечатление от прочтения “The Sources of Chinese Tradition”, книги, написанной William Theodore de Bary (https://en.wikipedia.org/wiki/Wm._Theodore_de_Bary), китайским китаеведом, востоковедом, который много лет преподавал в Columbia University, и умер в июле 2017 года, в возрасте 97 лет, успев при этом довести своих студентов весеннего семестра 2017 года до конца экзаменационной сессии.

(Можно даже заказать бумажное издание за несуразные деньги, ну, или найти в интернете где-нибудь.) https://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=12947868

Эта книга предлагалась в качестве основного учебника по введению в китаистику на онлайн-курсе EdX.org и Harvard University, и поскольку я в своё время проходил этот курс, я читал фрагменты из неё в качестве домашних заданий. Впоследствии, я решил прочитать её целиком, и под катом этого поста я собрал свои впечатления.

Я пишу этот пост по-русски, ну, потому что, насколько мне известно, книга никогда не издавалась по-русски и мало известна в России.

1. Обзор

1.1. Как я пришёл к чтению азиатской литературы.

Как я уже написал в предисловии, мой опыт взаимоотношений с китайским языком и культурой практически целиком (за исключением редких посещений 大БКРС), англоязычный. Я начинал учить китайский в Эдинбурге, учил китайскую историю по гарвардскому курсу, и из русской традиции знаю только о существовании архимандрита Палладия, а также о том, что фамилия известного русского математика Александра Шеня имеет китайские корни.

Курс китайской истории от Гарварда я закончил уже приехав в Китай, и несколько лет у меня не было ни времени, ни сил заняться высокой культурой, тем, что древние китайцы называли 大学(Dà Xúe), потому что ни времени, ни сил после работы и самообразования не оставалось.

Однако, со временем мой китайский улучшался, и в какой-то момент я с моей репетиторшей прочитал книгу китайских сказок для детей, купленную в соседнем магазине, в которой встретились имена правителей, смутно знакомые мне по гарвардскому курсу.

Затем моя репетиторша уехала на каникулы, и у меня нашлось какое-то свободное время, чтобы вернуться к давно лелеемому плану разобраться уже, наконец, с литературной традицией.

С другой стороны, я, после длительных попыток, наконец firmly приучил себя воспринимать тексты на слух, что позволило мне слушать книги во время прогулок. В принципе, я слушал книги через TTS и раньше, и даже на каком-то из аккаунтов своих старых соцсетей постил ревью на “Симулякры и Симуляции” Жана Бодрийяра, прочитанную таким образом, однако наладить “конвейер” прослушивания книг у меня раньше не получалось.

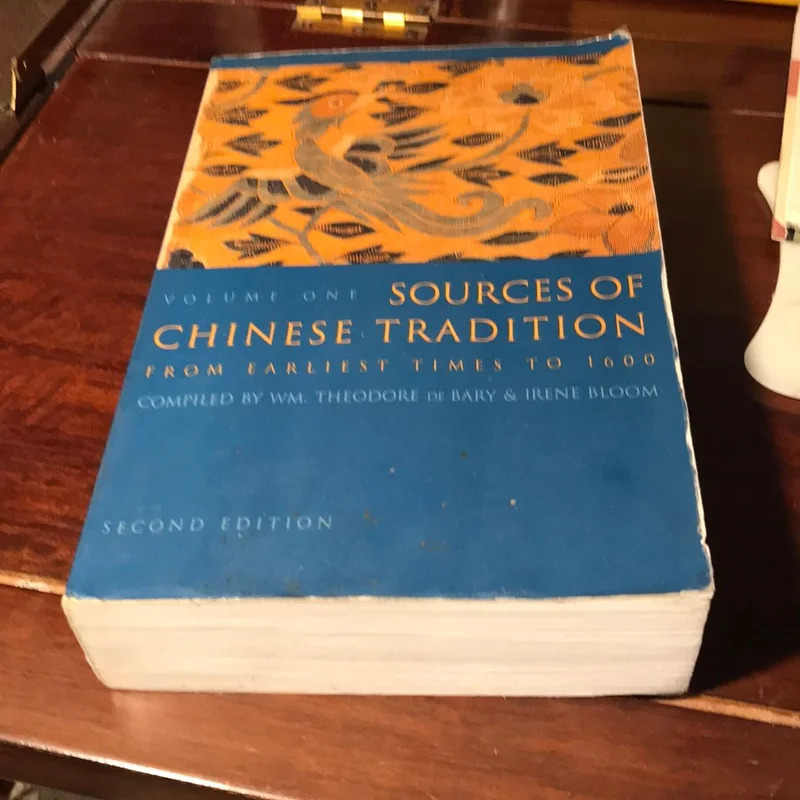

Книга большая, два тома по восемьсот страниц, и слушал я её довольно долго, хотя и не так долго как “Историю Рима” от Майка Данкана.

1.2. Какой материал даётся в книге, и какой не даётся.

Для многих моих знакомых книги неразрывно связанны с их авторами. По их мнению “Игру Престолов” мог бы написать только Джордж Мартин, а “На западном фронте без Перемен” только Ремарк.

Мне так не кажется, причём не только в отношении книг, написанных давно и личностями полу-легендарными, но и в отношении моих собственных текстов. Где-то на половине написания хорошего текста, я начинаю чувствовать, что текст уже не совсем мой и следует какой-то своей логике.

В каком-то смысле это хорошо стыкуется с китайским конфуцианством, потому что самые заметные и известные конфуцианские работы – это не авторские произведения, а хрестоматии, сборники, или, в лучшем случае, критические издания более старых авторов, в которых объём комментариев превышает объём исходного текста.

Я совсем не китаист, и никакого отношения к китаистике не имею, однако от меня не ускользнула ирония того факта, что книга де Бари – это тоже хрестоматия, собрание извлечений из классиков с обильными комментариями между ними, имеющими целью построить единую, стройную традицию, растущую из бронзового века, и, в каком-то смысле, продолжающуюся до сих пор.

Книга в среднем следует за китайской историей, которая, как принято, делится на династии. Каждой династии посвящено от одной до нескольких глав, рассказывающих о разных аспектах китайской философии этой эпохи.

В целом, складывается ощущение, что каждая следующая эпоха была бы логическим продолжением предыдущей и строилась на её основе, если бы не необходимость реагировать на внешние стимулы, чаще всего, военные, нападения вражеских цивилизаций, но временами и культурные, распространение буддизма и западного эмпиризма.

Когда я пишу слово “философия”, я чувствую себя несколько неуютно. На самом деле, то, что моём понимании собственно “философия”, ярче всего проявляется в Китае в эпоху Чжоу (Zhōu), когда творят Конфуций и его ученики, Лаоцзы, Моцзы. (В книге есть фрагменты произведений их всех, и у читателя есть возможность вполне удовлетворительно понять, о чём они писали и чем отличались их учения.)

Но со времён эпохи Чжоу прошло много лет, много династий и эпох сменили друг друга, однако китайские мыслители и писатели, как будто бы намного больше хотели разобраться в творениях авторов древности, ну, и донести их мысли до широкой аудитории, нежели чем писать новую философию, пусть и на основе мыслей классиков.

Отдельной строкой в этой традиции идёт буддизм, который, в отличие от конфуцианской и даосской традиций, скорее поощрял написание и изобретение всё новых и новых методов познания Дхармы и описания мироздания, однако доминирование буддизма в Китае продлилось около 600 лет, что составляет меньше четверти от китайской истории. Более того, даже слово “доминирование” надо взять в кавычки, потому что обучение в имперских академиях продолжалось всё равно по конфуцианскому канону.

Грубо говоря, складывается ощущение, что китайцев-традиционалистов всю историю интересовали ровно три вопроса:

- Морально-этическая философия, отношения людей друг между другом и между человеком и государством

- Написание корректных исторических хроник

- Образование и методы обучения, как высшего сословия, так и простых людей

В этом виде даже как-то начинает казаться, что буддизм и даосизм являют в каком-то смысле попытку яростного несогласия с сухой, скучной, и бюрократической атмосферой конфуцианства и попыткой достичь спасения:

- Личного

- Своих собратьев по религии

- Всех окружающих

Про буддизм я не могу написать много, хотя, де Бари и приводит довольного много выдержек из разных канонов Махаяны, включая “Лотусову Сутру”, дзенские коаны, и притчи школы “Чистой Земли”, просто потому что я сам по себе не очень религиозен, и не могу ничего всерьёз сказать об ощущении божественного присутствия, которое (несмотря на отсутствие единого “Бога”), в буддизме очень заметно.

Но всё же мне трудно не отметить, что буддийское самоощущение “человек по природе своей плох и несчастен” как будто by design диаметрально противоположно конфуцианскому “человек от природы хорош, его только нужно правильно воспитать, вот ему десяток книжек, которые надо прочитать и выучить”.

Нельзя сказать, что двумя вышеупомянутыми “потоками” китайская культура исчерпывается. (Да даже если бы исчерпывалась, эти потоки зачастую переплетаются весьма причудливо, например, в работах Wáng Bì.)

Есть, конечно, и работы Хань ФэйЦзы, не смотря на своё некоторое людоедство, заложившие начало китайской законодательной культуры. Есть и работы Сунь Цзы, которые до сих пор изучают в военных академиях всего мира.

Но количество людей, желавших продолжать их работы было, кажется, намного меньше людей, желающих прикоснуться к конфуцианскому (и до какой-то степени буддийскому) канону.

Тут, несомненно, влияет тот факт, что конфуцианство являлось основным материалом, на котором в китайских школах учили читать и писать, в малых масштабах с начала имперского периода, в больших примерно с 10 века нашей эры. А чтобы выучиться читать и писать по-китайски нужно много времени. Это не так уж и сложно, просто мозг медленный, а объём китайской азбуки велик.

И всё же меня до сих пор удивляет, что во время расцвета средневекового Китая, в 12 веке, написать критическое издание Конфуция для философа-педагога Чжу Си (Zhū Xī) оказалось более заманчивым делом, чем придумывать что-то своё.

Нет, я не отрицаю того факта, что Конфуцианство сыграло, вероятно, большую роль в том, чтобы смягчить общественные нормы, до той степени, до которой это вообще возможно в средневековом обществе, но всё же, всё же.

1.3. Субъективные ощущения от прочтения.

Я не жалею, что прочитал китайскую хрестоматию, и может быть, когда-нибудь, я даже соберусь прочитать аналогичные “Sources of Japanese Tradition” и “Sources of Indian Tradition”, от того же de Bary, которого, как, наверное, заметно по моим заметкам, я считаю неординарной личностью. Прочитай одну книгу, и знаешь всё про культурную традицию целой страны. (Шутка, конечно.)

Я, наверное, найду в себе силы одолеть до конца Four Books and Five Classics, доступных простому читателю на замечательном сайте https://ctext.org. (Они, на самом деле, не очень длинные.) Я, скорее всего, дочитаю все классические романы на разговорном китайском (https://en.wikipedia.org/wiki/Classic_Chinese_Novels).

С другой стороны, я не могу сказать, что мне захотелось вникать что в конфуцианство или в буддизм детально.

В этом ревью я совсем не упоминал китайскую журналистику конца 19 века, в которой активно обсуждалось изучение западных науки и культуры, а также не упоминал “азиатский национализм” “Китайской Республики” и маоизм. Про них всех есть во втором томе “Sources of Chinese Tradition”, но их характер настолько отличается от “традиционной культуры”, что запихивать их в один и тот же отчёт кажется мне нескладным.

Я давал почитать книгу моему другу с хорошим китайским образованием, и он горячо одобрил её, сказал, что в ней очень хорошая подборка авторов.

С точки зрения организационно-политической, мне интересно, соберётся ли кто-нибудь переводить “Sources of Chinese Tradition” на русский язык? Особенно это интересно в связи с тем, что интерес к Китаю как ко второй экономике мира нарастает повсеместно, как в капстранах и в странах народной демократии, так и в странах третьего мира.

2. Методы связи

- Mail :: lockywolf at lockywolf.net

- Telegram :: https://t.me/unobvious

- Zhihu (cn) :: https://www.zhihu.com/people/lockywolf

- LiveJournal (ru) :: https://dead-doomer.livejournal.com

- Wordpress (en) :: https://lockywolf.wordpress.com

- Permalink :: https://lockywolf.net/2025-08-26_Sources-of-Chinese-Tradition_De-Bary.d/index.html

- LiveJournal post :: https://dead-doomer.livejournal.com/115709.html